漏電火災は、住宅や店舗、工場などあらゆる場所で起こり得る電気火災の1つです。絶縁不良や水濡れ、埃の蓄積、経年劣化などを原因として発生し、ときには壁や天井の内部など目に見えない箇所で進行するため、気づいたときにはすでに大きな火災に発展しているケースも少なくありません。

当記事では、漏電火災の定義や主な原因、実際に発生した事例や現場写真、また日常生活でできる予防方法について分かりやすく紹介します。

1. 漏電火災とは

漏電火災とは、電気配線や機器の絶縁不良などにより、本来電流が流れるべき部分以外に電流が漏れ、建物の金属部や木材などが加熱されて発火する火災を指します。東京消防庁の定義では、建物や附帯設備(物干し、雨どい、ガス管など)に電流が流れて出火する場合を「漏電火災」と分類しています。

壁や天井内部の見えない場所で発生することが多く、発見が遅れる傾向があります。そのため、気付いたときには延焼が進み、大火災へと発展するケースが少なくありません。漏電火災は日常的に目に触れない箇所で進行するため、住宅や施設における予防策が特に重要とされています。

1-1. 漏電とは

漏電とは、本来電気が流れるべき導体や回路から電流が外部へ漏れ出してしまう現象を指します。電線や電気機器は通常、塩化ビニルなどの絶縁物で覆われ、外部に電気が流れないよう保護されています。しかし、老朽化や摩耗、傷による絶縁劣化、あるいは水濡れによって絶縁性能が低下すると、電流が外装や金属部分に流れ込みます。この状態が漏電です。

漏電は感電事故や電気火災を引き起こす危険が高く、特に住宅や工場などでは深刻なリスクとなります。そのため、漏電遮断器の設置や定期的な点検で早期に発見・防止することが大切です。

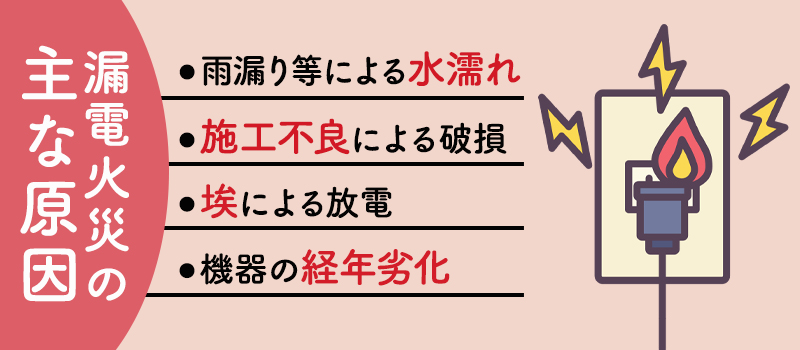

2. 漏電火災の主な原因

漏電火災が起きる主な原因は、配線や機器の絶縁不良による電流漏れにあります。具体的には、雨漏りや結露による水濡れ、施工工事の不良で生じる配線の傷や破損、埃の蓄積によるトラッキング現象、機器や配線の経年劣化などが挙げられます。ここでは、それぞれの原因について解説します。

2-1. 雨漏りや結露による水濡れ

漏電火災の原因の1つに、雨漏りや結露などによる配線や電気機器の水濡れがあります。電気配線は絶縁被覆によって電流が外に漏れないよう保護されていますが、水分が侵入すると絶縁性能が低下し、電気が金属部分や建材へと漏れ出す危険性が高まります。特に天井裏や壁の内部で雨漏りが発生した場合、発見が遅れて漏電状態が長時間続き、やがて発熱や発火に至ることがあります。

また、冬場に多い結露も同様で、湿気が配線やコンセント部分に付着し、漏電の引き金となることがあります。建物の防水対策や結露防止を行うことは、漏電火災を未然に防ぐ上で欠かせません。

2-2. 施工工事の不良による破損

配線工事や電気設備の施工不良による破損も、漏電火災の原因です。電線が正しく配管に収められていなかったり、釘やビスが誤って電線を傷つけていたりすると、絶縁被覆が損傷し、そこから電気が漏れる危険性が生じます。また、配線同士の接続が不十分な場合にも、隙間から火花が飛び出し発熱につながることがあります。

施工段階でのわずかな不備が、年月を経て劣化や振動により顕在化し、漏電や火災を引き起こすケースは少なくありません。電気工事は専門資格を持つ技術者によって行う必要があり、適切な施工と定期点検が漏電火災を防ぐための基本となります。

2-3. 埃がたまったことによる放電(トラッキング火災)

コンセントや電源タップなどに埃がたまると、湿気を含んだ埃が導電性を持ち、電気が放電することで「トラッキング現象」が発生します。トラッキング現象は長時間にわたり小さな電流が流れ続け、やがて発熱・炭化して火災に至るもので、漏電火災の代表的な原因になります。

特にテレビの裏側や家具の隙間など、掃除が行き届きにくい場所で起こりやすく、発見が遅れる危険性があります。また、古い電源タップや劣化したコンセントでは絶縁性が低下し、トラッキング火災が発生しやすくなります。定期的な清掃と点検に加え、耐トラッキング性を持つ製品の使用が有効な対策です。

2-4. 機器の経年劣化

電気機器や配線は長年使用することで絶縁体が劣化し、漏電火災の原因となることがあります。ゴムやビニール製の被覆は時間の経過とともに硬化やひび割れを起こし、内部の導線が露出することで電気が外部に漏れやすくなります。

特に長期間使い続けられている家電や延長コード、照明器具などは、見た目に異常がなくても内部が劣化しているケースも少なくありません。経年劣化は熱や湿気、繰り返しの使用によって加速するため、火災リスクは年々高まります。安全に使用を続けるためには、定期的な点検や古い機器の買い替えが不可欠です。

3. 漏電火災の事例

漏電火災は住宅や建物、店舗などさまざまな場所で発生しています。ここでは、実際に報告されている事例を取り上げ、どのような経緯で出火に至ったのかを紹介します。

3-1. 建物外での漏電により出火した事例

共同住宅の小屋裏から出火した火災の調査では、出火建物そのものではなく、直線距離で約70mも離れた場所が漏電点であったことが判明しました。通常、漏電火災は建物内や引込線付近で発生することが多いものの、本事例では建物外の電力会社ワイヤー線と他の線が接触し、漏えい電流が建物まで伝わったことで出火に至ったとされています。

電流は建物のサイディングや屋根の釘を通じて流れ、ジュール熱によって周囲の木材が炭化・発火しました。このケースは、建物から離れた場所が出火要因となった稀な例であり、調査範囲を広く取る必要性を示す重要な事例となっています。

3-2. モルタル壁内部のワイヤーラスが出火した事例

本事例は、屋外の分電盤ボックス内でスマートメーター交換後に配線被覆へ亀裂が生じ、端子が内扉ヒンジに接触したことで漏電が発生したケースです。電流は分電盤固定ネジを介して壁内のワイヤーラスに流れ込み、継ぎ目部分で抵抗が高まり長時間発熱した結果、周囲の木材が炭化して出火に至りました。

現場調査ではヒンジとワイヤーラス間の導通や、接地抵抗測定の結果から漏電回路が確認され、原因を特定することができました。この事例は、計器交換工事における配線取り回しや絶縁確認の重要性を改めて示すものとなっています。

3-3. レジスターから出火した事例

コンビニエンスストアのレジスターから出火した火災です。原因は、長年使用された電源コードが経年劣化し、絶縁不良から短絡を起こしたことでした。従業員は警報音と煙に気づいたものの、レジスターの故障と判断して初期消火を行わず、結果として延焼が拡大しました。火災当時は客もおらず人的被害はありませんでしたが、コード劣化が見逃されたことが大きな要因となっています。

電気機器の電源コードは外見上の損傷がなくても内部で劣化していることがあり、放置すると漏電や発火につながる危険性があります。日常的にコードの状態を点検し、異常があればすぐに交換することが、漏電火災を防ぐ上で重要です。

出典:東京消防庁「火災事例」

4. 実際に弊社が対応した漏電火災現場の写真

以下は、実際に弊社が対応した漏電火災の現場写真です。

漏電火災により住宅内部が全焼した現場です。特に壁や天井の内部で発生した場合は発見が遅れやすく、被害が大きくなる傾向があります。こうした事態を防ぐためには、埃の除去や古い機器の買い替えといった、身近な原因を取り除く対策を日頃から意識することが大切です。

漏電火災により玄関周辺まで激しく焼損した住宅です。火の手は一気に広がるため、避難や初期消火が間に合わない危険があります。小さな異常を見逃さないようにしましょう。

5. 漏電火災の予防方法

漏電火災を防ぐためには、日常的な管理と安全装置の導入がよいでしょう。漏電ブレーカーを設置すれば、異常が生じた際に自動で電流を遮断し被害を最小限に抑えられます。また、電気機器には必ずアースを取り付け、電流を大地に逃がすことで感電や出火を防止できます。

電気設備の定期的な点検や清掃を行い、コードの折り曲げやタコ足配線を避けるといった基本的な習慣も漏電火災を防ぐポイントです。

愛知県・名古屋で火災現場の清掃業者選びにお悩みならアイコムにお任せください!

漏電火災とは、配線や機器の絶縁不良などにより電流が漏れ、建物の金属部や木材が発熱して出火する火災です。壁や天井内部で発生することが多く、発見が遅れ大規模火災につながりやすい点が特徴です。主な原因は雨漏りや結露による水濡れ、施工不良による配線の破損、埃の蓄積によるトラッキング現象、そして機器やコードの経年劣化です。

実際の事例でも、壁内のワイヤーラスや劣化した電源コードから出火したケースが確認されています。予防には、漏電ブレーカーやアースの設置、定期点検・清掃、古い機器の交換などが有効です。日常的な点検と正しい使用習慣が火災防止のポイントとなります。

実際に漏電火災が発生したときは、火災現場の片付けも必要です。火災現場の片付けや現状回復にお困りの方は、ぜひ専門会社「アイコム」にご依頼ください。